ニューイングランドで活躍する日本人研究者紹介 (ハーバード大学デザイン大学院 建築学科修了 伊藤維(たもつ)さん)

平成28年12月7日

1. ハーバード大学デザイン大学院での学生生活についてお聞かせください。

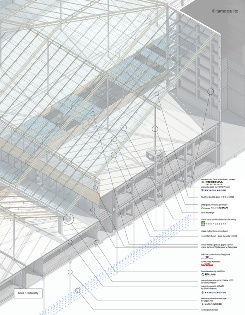

- 【修士制作】

- 「A Man-made Mountain」という作品名の岐阜市郊外の本巣市にある廃墟ショッピングモールの改修に関する修士制作を行いました。これは、自分の地元の地域社会に建築を通じて貢献することを目的としたもので、わずか9年で閉店してしまった廃墟ショッピングモールを、日本最速の光ケーブルを用いたデータセンターを誘致すると同時に、データセンターから出た熱で同じ建築内で地元産業のいちご・柿などの温室を暖房し、また食や農業にまつわる地産地消のレストランや農業センターを設置することで、廃墟ショッピングモールを地元の拠点となる複合施設として復活させるというアイディアです。実際にデータセンター誘致にはいくつかの検証から合理性があり、濃尾平野の豊富な地下水でサーバーの冷却も可能です。また地元で手に入る材料を使い地元の大工さんが施工可能な工法にこだわるなど建設を通じても地元の生業に貢献できるよう、自分の知識を総動員しながら実現可能性を追求しました。作品名の「A Man-made Mountain」の由来は、この複合施設が里山にあるような共存の生態系と同じような役割を果たして地域社会とよりよい関係を築けるという理想を表現したものです。

ときに特殊な造形をすることだけが建築家の「デザイン」と見なされ、その造形の意図が(たとえ実はかなりの考慮がされていたとしても)機能や施工性、快適さなどの「実際的なこと」とは関係ないものだと思われることがあります。そして大学のデザイン教育の場ではその「実際的なこと」があまり重視されない場合もあるがゆえに、大学と実務の場との距離がさらに広がってしまう議論も少なからずあると感じていました。ですがその最初に立てられる大きな思想や社会への問いかけは、都市計画的な大きな話から、地元素材を施工方法まで考えた上で生かしたり、機能性・耐震性やセキュリティを考慮したりといった詳細の提案まで一貫できるものにもなります。建築家が最初から最後まで関わりあらゆるスケールのことを一貫させることで、複雑な社会問題に力強い一石を投じられる可能性を示そうとしました。他の学生よりもかなり実現可能性や設計の密度を追究した作品ですが、問題設定・背景にある思想・造形・エネルギー計画・機能・構造・施工性など、このプロジェクトで取り扱ったこと全体が社会に波及できる「デザイン」という行為であるとアカデミアの文脈の中で示したこと、またずっと自分の問題意識としてあった事ですが、グローバルに見ても複雑な問題を抱えた私の地元のような「地方都市」「地方郊外」に対する建築家としての姿勢をしっかりと提案したことに対して、指導教授ほかから良い評価を頂けました。

- 【丹下健三アーカイブ】

- また、2015年の初めからはハーバード大学デザイン大学院の丹下健三アーカイブの整理に携わりました。丹下健三先生は広島平和記念公園・資料館や国立代々木競技場で知られる日本を代表する建築家です。ハーバード大学デザイン大学院に寄贈された丹下先生が遺した図面をアーカイブとして一般に公開するために膨大な資料をデータベース化して整理する作業が必要となります。自分を含めて数名のメンバーで作業を行いましたが、特に国立代々木競技場の図面は数が膨大であり、三次元的な構造を手書きで表現しきった緻密な図面や、建設段階での緊張感のある変更図面などが印象に残っています。丹下アーカイブの整理に携わることができたのは日本人建築家のひとりとして非常に幸運・光栄なことであり、世界中の多くの人がこのアーカイブを利用できるように出来うる限りの作業を行いました。

2. 米国の大学院に留学された経緯についてお聞かせください。

- 日本では理系の学生は学部卒業後に大学院に進学するのが一般的ですが、当時の私は建築学科でのデザイン教育と建築設計の実務に距離があると感じました。大学で現実的な条件の少ない中で独創的な提案をすることを学んでも、実際に現場ではコストや法規制などの様々な条件のなかでデザインを行うことが求められ、大学で得る知識のみでは自分の理想であるあらゆる条件を積極的に捉えた、前向きな一貫性のある建築を現実に設計することが難しそうだと感じていました。そこで学部卒業後はまず建築設計事務所に就職して、設計に関わるあらゆることを学び把握したあとで大学院に進学しようと決めました。

- 事務所在籍中は住宅や公共プロジェクトを責任あるポジションで幾つか任せられ、実りある実務経験を積むことができ、また同時に日本で設計事務所を開くための建築士資格を取得しました。

- 事務所に5年勤務した後、大学院を受験するため事務所を辞めて1年間は個人で仕事をしながら受験勉強をしました。米国の大学院を目指したのは、日本には無い実務経験者に対応した1~2年のコースがあり、私のような進路選択も割と浸透していて、社会人経験のある自分と同様の境遇の人たちと勉強できると思ったからです。また、実務を経験する中で持つようになった日本の建築業界に対するいくつかの問題意識に対し、日本の外に出て突破口を見出そうという人が居ても良いのではないかと思ったこともあります。 それまで海外に住んだ経験はありませんし、実務ではほとんど英語に触れていませんでした。また私が応募した頃は建築系の米国大学院留学生がほとんどおらず、情報収集もままなりませんでした。ですが上記のような目的があったため、厳しい状況でもTOEFLの勉強やポートフォリオ(作品集)まとめなどの留学準備をなんとかやりきることができました。ハーバードを選んだ理由は、アメリカでも最も多様な分野を最も多様なバックグラウンドの学生と一緒に学べ、また大学全体で分野横断(interdisciplinary)の気風もあって自分の興味に多角的な示唆をあたえてくれると思ったためです。実際に修士制作は学部・実務・大学院で学んだことの集大成と言えるもので、日本で得てきた知識・経験の断片が、ハーバードで学んだことと組み合わさって、ひとつの方向性にまとまっていく手応えを感じられたのがとても良かったです。

- 事務所在籍中は住宅や公共プロジェクトを責任あるポジションで幾つか任せられ、実りある実務経験を積むことができ、また同時に日本で設計事務所を開くための建築士資格を取得しました。

3. ご自身の将来展望や夢についてお聞かせください。

- 10月からはニューヨークの建築設計事務所に就職してもうしばらくは海外で建築家として仕事をし、密度高く海外の実務のあり方を学ぼうと思っています。また自分のモチベーションは建築・デザインを通じてよりよい社会に貢献したいということが基本にあるので、NPO・NGOや社会的企業のようなプロジェクト・組織に関する知見にも在学中に触れようとしました。しかし米国に比べると日本の小さな組織は資金繰り等が厳しく、未だに本来の意義である社会貢献活動が他国ほどは十分には行えていないという事などを知り、社会貢献するという真っ当な目的を持つ人たち(それは多くの日本人建築家も含まれます)の活動がより活発になるための勉強は今後も継続したいと思います。日本で利潤のみを追求せずに社会に向けた建築設計ができる場所としては大学での研究室活動もあり得ると思います。これは世界的に見ても日本の建築教育のユニークで良い点です。具体的な将来の進路はまだはっきりしませんが、これからも建築設計を通じて自分の考えを深めていければと思います。

4. これから留学を考えている学生にアドバイスがあればお聞かせください。

- 私が出願した時のエッセイでは、将来の計画について、漠然とした社会への問題意識ぐらいしか書けませんでした。そんなエッセイで合格できたことはラッキーだったのかもしれませんが、その問題意識が人一倍強かったということかもしれません。今は具体的でなくても、何か自分の現状を乗り越えたい・社会をもっと良くしたいといったような前向きな変化を求める気持ちがあれば留学は必ず良い機会になると思うので、その先に自分がどういうキャリアを積めるか・自分の価値観がどう影響を受けるか等はあまり心配しすぎず、なんとか実現できるよう頑張ってみてください。

- また、(おそらくビジネススクール・ロースクールを除き)学生・研究者としてや大企業・官庁などの一員としてではなく、私のようないわば「中小企業勤務」「個人事業主」のような立場から大学院留学する日本人が非常に少ないと感じました。どちらが良い悪いということでもないですが、米国では割と一般的な進路ですから、私のようなバックグラウンドの人がもっと大学院留学を考えられる日本社会になっても良いと思いますし、そういう人たちに向けたサポートの仕組みももっと整備されて良いのではないかと思います。そんな方々こそ持っているユニークで具体的な経験が何かしらあると思っていて、そのユニークな経験が海外での学びや出会いと結びつくことでその人自身の人生はよりユニークで面白いものになるし、そして長期的には、より多様で豊かな日本社会に向けた展望につながるのではないでしょうか。

【伊藤維(たもつ)さん ご略歴】

| 2008年 | 東京大学工学部建築学科卒業 |

| 2008~13年 | 建築設計事務所勤務 |

| 2014年9月 | ハーバード大学デザイン大学院 建築学科 修士課程 (Master in ArchitectureII) 入学 |

| 2016年5月 | 同 修士課程修了 |

| 2016年10月~ | OLI Architecture PLLC ニューヨークオフィス勤務 |

| 2017年 | コロンビア大学院建築学部 特任助教 |